Deutschland ist eine Demokratie. Das bedeutet, dass das Volk selbst entscheidet, wer es regieren soll. Alle deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ab 18 Jahren dürfen deshalb bei der Bundestagswahl ihre Stimme abgeben.

Der Bundestag ist das deutsche Parlament. Hier wird über die wichtigsten Gesetze abgestimmt.

Die Wahl heißt Bundestagswahl, weil dabei entschieden wird, welche Politikerinnen, Politiker und Parteien im Bundestag vertreten sind. Dort diskutieren und beschließen sie Gesetze, die für ganz Deutschland gelten. Die Wahl findet in der Regel alle vier Jahre statt – zuletzt am 23. Februar 2025.

Wie alle Wahlen in Deutschland folgt auch die Bundestagswahl fünf sehr wichtigen Grundsätzen: Sie muss allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim durchgeführt werden. Was bedeutet das im Einzelnen?

- Allgemein – Alle deutschen Staatsbürgerinnen und -bürger ab 18 Jahren dürfen wählen. Niemand darf ausgeschlossen werden.

- Unmittelbar – Die Wählerinnen und Wähler wählen direkt Kandidatinnen und Kandidaten oder Parteien. Es gibt keine zwischengeschalteten Personen, die für sie entscheiden.

- Frei – Jeder darf selbst entscheiden, wen sie oder er wählt. Niemand darf gezwungen oder beeinflusst werden.

- Gleich – Jede Stimme zählt gleich viel, egal wer wählt. Niemand hat eine „wichtigere“ Stimme als andere.

- Geheim – Niemand muss verraten, wen sie oder er gewählt hat. Die Stimmabgabe passiert anonym in der Wahlkabine.

Diese Regeln sorgen dafür, dass Wahlen in Deutschland demokratisch, fair und sicher sind.

Eine Wahl - zwei Stimmen

Bei der Bundestagswahl bekommen alle Wahlberechtigten einen Stimmzettel, auf dem sie zwei Kreuze setzen müssen.

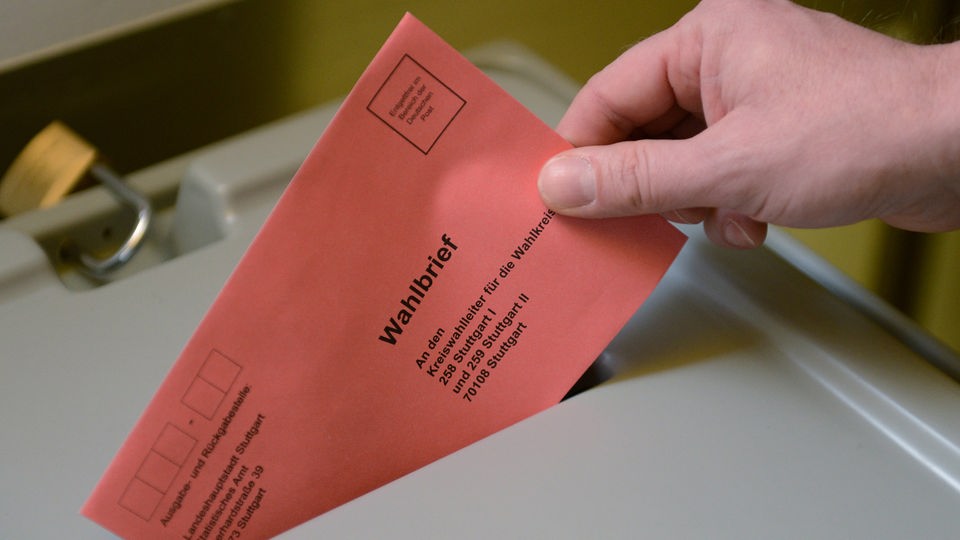

Wähler müssen nicht unbedingt in ein Wahllokal gehen, sie können ihre Stimme auch per Post schicken.

Mit der Erststimme wählt man eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus seiner Region, die oder der für eine Partei antritt. Deutschland ist dafür in 299 Wahlkreise eingeteilt. Wer in einem Wahlkreis die meisten Stimmen bekommt, erhält meist ein Direktmandat – also einen Sitz im Bundestag. Seit der Wahlrechtsreform 2023 ist dieser Sitz allerdings nicht mehr garantiert. Denn durch die Reform bekommen die Wahlkreisgewinner nur noch dann ein Mandat, wenn ihre Partei auf genügend Zweitstimmen kommt.

Mit der Zweitstimme wählt man eine Partei. Diese Stimme ist besonders wichtig, weil sie entscheidet, wie viele Sitze eine Partei insgesamt im Bundestag bekommt. Jede Partei stellt dafür eine Liste mit Kandidatinnen und Kandidaten auf – wer weiter oben steht, hat die besten Chancen auf einen Sitz. Nicht jede Partei, die bei der Bundestagswahl gewählt wurde, schafft es auch ins Parlament: Nur wenn mindestens fünf Prozent der Wählerinnen und Wähler dieselbe Partei wählen, darf diese Partei Kandidaten von ihrer Liste in den Bundestag schicken. Damit soll verhindert werden, dass zu viele Kleinstparteien im Bundestag die Regierungsarbeit belasten. Denn es ist schwierig, Mehrheit, zum Beispiel für Gesetze, sicherzustellen, wenn die Abgeordneten vielen unterschiedlichen Parteien angehören. Mehrheiten lassen sich leichter finden, wenn es wenige Parteien in einem Parlament gibt.

Neue Regeln ab 2025

Damit es im Bundestag nicht zu viele Abgeordnete gibt, wurde das Wahlrecht geändert. Bislang konnten Parteien zusätzliche Sitze bekommen, wenn sie viele Direktmandate gewonnen hatten – das führte dazu, dass der Bundestag immer größer wurde. Seit der Wahl 2025 ist das anders. Statt wie zuvor weit über 700 Abgeordnete wurde eine feste Größe von 630 Abgeordneten pro Legislaturperiode festgelegt.

Neu, aber noch nicht umgesetzt: Früher konnte eine Partei in den Bundestag einziehen, wenn sie mindestens fünf Prozent der Stimmen oder drei Direktmandate hatte. Die Drei-Mandate-Regel (Grundmandatsklausel) wurde abgeschafft, so dass nur noch die Fünf-Prozent-Hürde gelten sollte. Diesen Plan hat das Bundesverfassungsgericht allerdings 2024 als nicht verfassungsgemäß eingestuft und den Bundestag aufgefordert, ein neues Konzept vorzulegen. Bis dahin hat die Grundmandatsklausel Bestand.

Stand: 24.02.2025, 16:38 Uhr